Umorismo di sostegno

PUBBLICAZIONE UMORISTICA FONDATA DALL'ACCADEMIA DEI CINQUE CEREALI IL 2 GIUGNO 2016

ANNO IX d.F. - IDEATO, SCRITTO, IMPAGINATO, POSTATO E LETTO DAGLI AUTORI E DA SEMPRE DEDICATO A FRANCO CANNAVÒ

Fondatore e macchinista: Paolo Marchiori.

Vicedirettori postali (addetti ai post): Stefania Marello, Christina Fasso, Italo Lovrecich, GioZ, il Pensologo Livio Cepollina.

LA MOSCA COCCHIERA IN PILLOLE

IN PILLOLE

.

L’intelligenza artificiale ci farà vivere di più? Le cellule dei tumori del cervello sono trasformiste: per sopravvivere, imitano i neuroni sani, e sfuggono agli attacchi del sistema immunitario. Antonio Iavarone, del Sylvester Comprehensive Cancer Center della Scuola di Medicina dell’Università di Miami, ha scoperto il trucco in un tumore aggressivo, e ancora incurabile, come il glioblastoma. Pubblicato sulla rivista Cancer Cell il risultato della combinazione della più grande banca dati delle proteine di un tumore, analizzata con l’intelligenza artificiale. Scoperta la possibile arma contro questo ed altre forme di cancro. E allo studio ha partecipato Jong Bae Park, del Centro nazionale per la ricerca sul cancro della Corea. Il glioblastoma è uno dei tumori più aggressivi, con basso tasso di sopravvivenza, con resistenza alle terapie. Ma la sua capacità di camuffarsi potrebbe offrire il bersaglio per combattere la resistenza di farmaci. E l’analisi potrebbe essere estesa ad altre forme di tumore. Il Professore Chiarissimo Sun Nen Bun, Dipartimento Torrazzese dell’Università di Pensologia di Torino: “Cioè non tutta l’intelligenza artificiale vien per nuocere?”.

$ $ $ $ $

L’uso di computer e smartphone ha provocato molti dolori cervicali e articolari. Stando chini in avanti ore e giorni si può sviluppare una forma di artrosi cervicale tecnologica o da iperconnessione, identificata come sindrome Tech (o Text) Neck. La “Sindrome da collo da smartphone” è sempre più diffusa: la postura innaturale, con il collo proteso in avanti, condanna ad uno stress continuo i muscoli del collo, che causano cefalee (muscolo-tensive), contratture muscolari, e scrosci articolari su collo e spalle. Accade anche a chi passa molte ore alla tastiera del computer: sono coinvolti anche colonna cervicale con le sue articolazioni, e i dischi intervertebrali, usurati fino a compromettere la mobilità della colonna, e a portare dolore cervicale, vertigini, formicolii, addormentamento o riduzione della forza a carico degli arti superiori, per compressione di una radice nervosa a livello del collo. È buona regola muoversi sovente, alzandosi e camminando. La sedentarietà può generare malattie cardio-vascolari. Aiutano gli esercizi di stretching per collo, spalle e schiena. Bene usare una poltroncina ergonomica, con un buon supporto lombare e la possibilità di inclinare all’indietro lo schienale, per evitare di stare curvi in avanti, e gravare con il peso della testa sul collo. È importante curare la posizione di collo e spalle durante il riposo notturno, e scegliere cuscino e materasso adeguati a non peggiorare il tutto. Il Professore Chiarissimo Sun Nen Bun, Dipartimento Torrazzese dell’Università di Pensologia di Torino: “Sono problemi che i cacciatori-raccoglitori non avevano”.

&

Neanche gli schiavi delle piramidi, i minatori, e mio nonno contadino. Abeffarda

LA SINDROME DELLA PRO LOCO

.

Quando si organizza un evento culinario, sportivo, benefico, o di qualunque natura che contempli l'impiego di volontari si verifica puntualmente una particolare situazione.

Al momento di assegnare i compiti, gli aiutanti che spontaneamente offrono il loro sostegno non mancano mai. Si trovano facilmente venti o trenta volontari anche nelle associazioni più piccole, ma al momento di "girare il mestolo" restano i "soliti" due che puntualmente, da anni, finiscono per occuparsi di tutto.

Questa curiosa constatazione, che gli studiosi dell'Accademia dei Cinque Cereali hanno definito "Sindrome della Pro Loco", colpisce impietosamente ogni organizzazione, a prescindere dal ceto sociale e dall'età dei membri appartenenti al circolo.

In pratica a "tirare la carretta" sono sempre le stesse persone, mentre i volontari accorsi in massa alla prima riunione, si defilano in progressione geometrica, man mano che si svolgono gli incontri organizzativi e preparatori alla manifestazione.

.

Paul Rice – ACC

.

A volte il coraggio di lasciare il compagno di avventura lo si trova e, se accade a entrambi, la cena corre seri rischi.

L'INARRIVABILE NONNO ABEFFARDO

.

Diego Della Valle estromette Chiara Ferragni, Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete dal CDA di Tod’s. Anche tu come me sei stato sconvolto dalla notizia?

£ £ £ £ £

TORINOCRONACA lancia la lodevole iniziativa di un corso di smartphone per senior. Aspetto il prossimo in smartuorching per chi come me è del Rincoglionitico.

£ £ £ £ £

Rivoluzione nel mondo dell’energia: spariscono le bollette dell’energia elettrica e del gas, e vengono sostituite dallo “scontrino dell’energia”, che sarà “più chiaro”. Solo quando sei in terza età, capisci che tutte le variazioni servono solo a castigarti.

.

Nonno Abeffardo

TENTA IL GIRO DEL MONDO IN BICICLETTA, MA SBAGLIA STRADA E SI FERMA DOPO 200 METRI

È fallito dopo una trentina di secondi il tentativo di battere l'attuale record di settantotto giorni per compiere il giro intorno al globo.

Il Signor Pierino di Montanaro aveva pianificato ogni tappa, e si era anche fatto prestare una biciletta seminuova con pedalata assistita da un amico per la memorabile occasione.

Dopo aver trovato alcuni sponsor come "Poca Cola" (la bevanda gassata in minilattina), "Luftansia" (la compagnia aerea sottocost), "Ammazzaoh" (il colosso dello shop online con prezzi shock) e "Nonintendo" (la console per chi non capisce nulla di videogame), ha minuziosamente pianificato il progetto senza lasciare nulla al caso.

La preparazione atletica triennale, durata ben 28 giorni grazie al corso d recupero "tre anni in un mese" della palestra Montanaro Fitness Club lo ha riportato in perfetta forma.

Insomma, tutto lasciava immaginare che il tour mondiale sarebbe stato un successo epocale, ma qualcosa è andato storto.

Al primo bivio, infatti, il Signor Pierino, ha inforcato la via sbagliata finendo in una strada senza uscita ed è stato costretto, suo malgrado, al ritiro.

.

Paul Rice – ACC

La partenza…

.

…e l'arrivo

LA SFIDA LETTERARIA SOLITARIA

.

Sabato 31 marzo è tornata l’unica cosa legale che abbiamo in Italia. Ogni tanto, una gioia.

* * * * *

BIELLA, Trame, Intrighi e Misteri: Tour Esoterico con fiaccola alla scoperta dei misteri di Biella. Si è svolto sabato 6 aprile sera. Per chi dice che a Biella, alle 20, c’è il coprifuoco volontario perché manca tutto, l’unica cosa che abbonda è la noia.

* * * * *

A Biella arrivano le piante mangia smog? Le linee guida per la gestione del verde urbano prevedono iniziative attente alla qualità dell’aria, che tengano conto dei più recenti studi scientifici delle Università Europee, relativi a specifiche specie arboree in grado di assorbire sostanze inquinanti (biossido di azoto, particolato fine, ozono). Le provano tutte, per tentare di risollevare le sorti di questa derelitta simpatica città.

* * * * *

Apertura straordinaria gratuita della mostra dei treni in miniatura del Dopolavoro Ferroviario, patrimonio culturale di Torino, il 6 e 7 aprile. Il plastico, di 100 metri quadri, in scala 1:87, ha 20 convogli circolanti, la batteria di fuoco dello Chaberton, la linea filobus, il car system, la funicolare, l’ovovia, la seggiovia, il porto canale, la nevicata sulle piste di sci, il temporale seguìto dall’arcobaleno. È una meraviglia.

* * * * *

Il Codacons ha presentato formale ricorso alla Commissione per l’Accesso della Presidenza del Consiglio sul caos del televoto al Festival di Sanremo, dopo il rifiuto della Rai che ha negato i dati sui voti espressi dal pubblico. Il “Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori” veglia costantemente, per tutelarmi, quindi mi permette di dormire sonni tranquilli.

* * * * *

Finito dopo 25 anni l’amore tra i comici Katia Follesa e Angelo Pisani. È la prova che ridere insieme tutti i giorni non è sufficiente, e che l’amore ha sovente una fine.

.

Carlo Chievolti

21 aprile

.

21 aprile

Giornata mondiale del chiurlo.

Non googlare:

è un uccello della famiglia degli scolopacidi.

.

21 aprile

Giornata mondiale della cannabis.

Ovviamente, quella a scopo terapeutico?

.

Suntant Kathiw

LE GRANDI SFIDE LETTERARIE DELLA STAMPELLA

.

Mike Johnson, Speaker della Camera USA, ha dichiarato che tutto quello che va all’Ucraina deve essere considerato prestito. Vergogna: noi italiani regaliamo tutto!

Il vecchio tarlo

* * * * *

Elon Musk aumenta di 1.000 dollari il costo delle Tesla model Y, le più vendute. Per me può quadruplicarlo. E, se me ne regalasse una, cercherei si sbarazzarmene.

Carlo Chievolti

* * * * *

Nell’area dismessa di “Torino Esposizioni” nascerà la biblioteca del futuro. È un progetto meraviglioso, per chi come me non saprebbe vivere senza libri, finanziato con 173 milioni di €uro, dei quali 100 del PNRR. Ma, riflettendo, mi chiedo perché non venga usata un’attenzione simile per la Sanità. I politici si ritengono immortali?

Il vecchio tarlo

* * * * *

L’Olanda forse è la Nazione europea che più sta puntando sulle auto elettriche, e sulla relativa mobilità. Ma emergono problemi di sovraccarico della rete fornitrice. Si sta pensando di vietare ai possessori di auto elettriche di ricaricarne le batterie, per evitare affaticamenti all’infrastruttura energetica. La notizia fa ridere solo me?

Carlo Chievolti

* * * * *

La cannabis ricreativa è diventata legale. Finalmente! Purtroppo, nell’illuminata Germania, non nella retrograda Itaglia, dove vige un sistema totalitario oscurantista.

Il vecchio tarlo

* * * * *

Apre il primo ristorante di lusso nello spazio, con il menù fisso da 450mila €uro. È in orbita nello spazio in una navicella a forma di pallone, lo propone la compagnia di viaggi spaziali di lusso SpaceVIP. Mi accontento dell’ottima cucina piemontese.

Carlo Chievolti

ELEZIONI U.S.A.: IL 4 DICEMBRE SI VOTA!

.

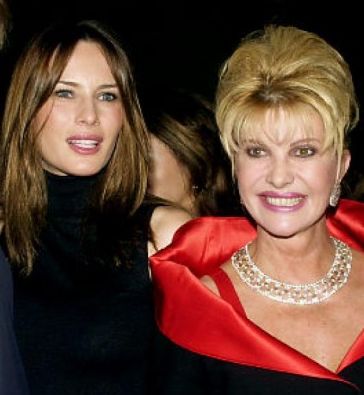

Eletto il Presidente, occorre stabilire chi sarà la First Lady

Trump vince le elezioni e scoppiano le proteste. Un inviato de LA STAMPELLA si è recato negli U.S.A. per capirne le ragioni: visto che il neopresidente è stato eletto democraticamente, la contestazione pare insensata. Ciò che si è scoperto è sconcertante: Trump non c’entra nulla, la causa dei tumulti è la nomina della First Lady. Il popolo è diviso tra chi vorrebbe la prima moglie Ivana e chi preferirebbe Melania, la moglie attuale.

In effetti la normativa non è chiara e, sinora, non si era mai posto il problema, avendo ogni presidente una sola moglie.First significa "prima", pertanto ci si potrebbe riferire sia alla prima in senso cronologico, sia alla prima come "la più vicina", cioè la moglie attuale.

Insomma, per Trump, cristiano dichiarato, vale il principio del "beati gli ultimi perché saranno i primi"? E soprattutto questo principio si può applicare alle mogli? Una questione spinosa, sulla quale il popolo è chiamato ad esprimersi.

Il prossimo quattro dicembre gli americani torneranno ai seggi per decidere democraticamente la loro First Lady.

I conservatori con buona probabilità si schiereranno a favore di Ivana, mentre gli osservatori voteranno per Melania, con buona pace dell'elettorato femminile, che quasi certamente diserterà le urne.

.

Marchiori assisted by Marello – ACC (NOVEMBRE 2016)

LA RISTAMPELLATA: questo articolo è stato scritto tra il 2016 e il 2018 e viene qui riproposto a grande richiesta.

.

Vincerà la destra o la sinistra?

LA STAMPELLA PRESENTA

.

Torino: trionfano ai campionati mondiali di sesso. Non solo pippe sotto la Mole!

§ § § § §

A Rimini manca manodopera: al “click day”, prenotati 2mila lavoratori stranieri, in un giorno. Allora esistono davvero, i lavori che gli italiani non vogliono più fare.

§ § § § §

In Turchia, un signore ha scoperto il tradimento della moglie grazie ai pappagalli, che ripetevano: “Vieni, mio marito non c’è”. Dobbiamo credere a tutte le notizie?

§ § § § §

Un signore di Bruges, in Belgio, fermato e risultato positivo all’alcoltest per ben due volte, ha protestato la propria innocenza definendosi astemio. Il medico che lo ha testato dice che il suo corpo autoproduce birra: dobbiamo credere proprio a tutto?

.

Suntant Kathiw

LA GREEN ECONOMY INVESTE I CASEIFICI: DECOLLA LA PRODUZIONE DI TOMINI ELETTRICI

Vita dura per i buongustai, presto rischiano di non poter più assaporare i loro formaggi preferiti.

Grazie ai fondi del PNRF (Piano Nazionale Resilienza Formaggiai), in nome di una sostenibilità sempre più green, molti caseifici si stanno convertendo in produttori di tomini elettrici, formaggio tipicamente piemontese, destinato nel medio e nel lungo periodo a soppiantare i formaggi che, a causa della lunga stagionatura, emetterebbero troppa anidride carbonica.

I produttori di formaggi tipo grana, parmigiano, pecorino e caciocavallo, hanno prontamente aderito grazie all'accesso diretto ai fondi e all'installazione di impianti fotovoltaici che permettono l'elettrificazione dei tomini con impatto ambientale zero.

.

Paul Rice – ACC

I tomini elettrici possono essere a corrente continua oppure alternata, rispettivamente a 28 o a 220 Volt. Per i più esigenti è possibile richiedere la versione "rinforzata" trifase da 380 Volt.

LA MOSCA COCCHIERA IN PILLOLE

IN PILLOLE

.

Il popcorn riduce il rischio di demenza senile e Alzheimer? Lo sostiene lo studio della Rush University di Chicago, che ha studiato per sei anni tremila persone, al fine di analizzarne i benefici sulle capacità cognitive. Pubblicato su Neurology.org, e riportato dal Daily Mail, relaziona sui 75enni sottoposti alle ricerche del Chicago Health and Aging Project, dal 1993 al 2012. Hanno subito i test cognitivi ogni tre anni, e aggiornato gli scienziati sulle loro abitudini alimentari. Sono stati suddivisi in cinque gruppi in base ai consumi di grano integrale. I ricercatori hanno notato un minore declino cognitivo nei pazienti col maggiore consumo di grano. Le proprietà salvifiche del grano integrale potrebbero avere una spiegazione semplice: potrebbe contribuire a ridurre lo zucchero nel sangue evitando di infiammare i vasi sanguigni. Il Professore Chiarissimo Sun Nen Bun, Dipartimento Torrazzese dell’Università di Pensologia di Torino: “Si capisce che questi (censura) non mangiano il popcorn”.

$ $ $ $ $

Sentire allunga la vita. Il Keck Medical Center, dell’Università della California del Sud, ha condotto uno studio. “Gli adulti con perdita dell’udito che utilizzano gli apparecchi acustici hanno un rischio di mortalità del 24% più basso”, ha detto Janet Choi, otorinolaringoiatra. I risultati, pubblicati su Lancet Healthy Longevity, sono entusiasmanti perché ci dicono che gli apparecchi acustici possono avere un ruolo protettivo della salute, e prevenire un decesso prematuro. Se non trattato, un deficit acustico, o ipoacusia, può comportare una riduzione della durata della vita, come l’isolamento sociale, la depressione o la demenza. È un fatto noto del quale si sono occupati vari autori e svariate ricerche. L’ipotesi dell’esperta è che l’uso di questi amplificatori di suoni migliorino la salute mentale e cognitiva, quindi una migliore salute generale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 5% della popolazione ha un deficit uditivo, l’inabilità a sentire come un normoudente: ciò è legato agli effetti combinati di tossicità ambientale in termini di rumore, e al danno metabolico-ossidativo, invecchiamento, malattia ed ereditarietà. E presto potrebbe sperimentare una forma di diminuzione dell’udito una persona su quattro. In Italia sono circa 7 milioni, il 12,1%. Situazioni ricreative, e utilizzo frequente di cuffie a volume elevato, mettono in pericolo l’udito di ben un miliardo di giovani al mondo. Il Professore Chiarissimo Sun Nen Bun, Dipartimento Torrazzese dell’Università di Pensologia di Torino, 107 anni: “No, io ho preferito avere un udito sopraffino!”.

$ $ $ $ $

Cosa mangiare dopo il sesso. Una ricerca di Yelp, società di crowdsourcing, dopo un rapporto occasionale per i millennial single: pizza, seguita da gelato, pasta, taco. Il Professore Chiarissimo Sun Nen Bun, Dipartimento Torrazzese dell’Università di Pensologia di Torino: “Giusto, basta col solito ristorantino romantico riservato”.

IL BUGIARDONE

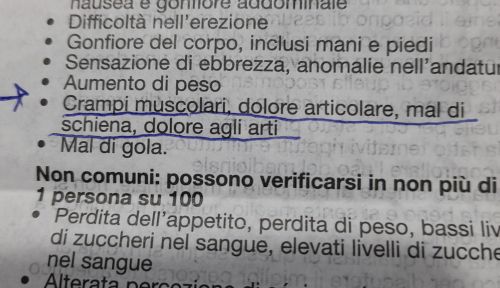

Per i dolori di varia origine sono disponibili molti farmaci, più o meno efficaci, più o meno nocivi. In ogni confezione è presente un foglietto illustrativo, da leggere ATTENTAMENTE prima dell'assunzione. Definirlo "foglietto" non è appropriato. Si tratta di almeno due pagine, lunghe oltre mezzo metro, e scritte fittamente fronte-retro in caratteri minuscoli. (Vedi figura)

Se il tuo dolore era lieve, nella migliore delle ipotesi quando avrai finito di leggere sarà già passato. Nella peggiore, ti sarà venuto anche mal di testa.

Ma la cosa più preoccupante è un'altra: nel lungo elenco degli effetti collaterali ci sono anche questi, sottolineati.

Che sono proprio i sintomi per i quali ti è stato prescritto il farmaco! È come dire: hai mal di schiena? Prova Pocomal, ma ricorda che potrebbe provocare il mal di schiena.

E qui scatta il dubbio amletico, più che giustificato: assumere, o non assumere, una medicina che potrebbe farmi stare peggio di come sto adesso? Dormire, morire... e poi?

Non ho risposte a queste legittime domande. Probabilmente non le ha neppure il medico (che potrebbe addirittura consigliarti di non leggere il foglietto), e forse non ce l'ha nemmeno l'azienda che produce il farmaco. Si suppone che, prima di mettere in vendita il farmaco, abbiano effettuato molti esperimenti in doppio cieco, somministrando il principio attivo a centinaia di cavie umane. Forse qualcuno, più doppio-cieco degli altri, dopo aver sbattuto l'alluce contro il comodino, ha segnalato un aumento del dolore al piede fratturato; perciò, i ricercatori diligenti (sempre timorosi di denunce e cause legali da parte dei pazienti) hanno inserito "aumento del dolore in sede di frattura" negli effetti collaterali del farmaco.

In Italia, il foglietto illustrativo per i medicinali è obbligatorio per legge, qualora le informazioni relative all'uso del medicinale non possano essere stampate all'esterno della confezione. Quindi, se non si vuole riempire di geroglifici l'intera scatola del medicinale come la stele di Rosetta, per praticità il foglietto è accluso all'interno della confezione, in modo che l'utilizzatore possa leggerlo più comodamente, alla luce di una potente lampada da orefice, magari con l'aiuto di una lente di ingrandimento.

Per quanto ricordo, una volta il foglietto non c'era, e i farmaci riportavano sull'etichetta esterna tutto quello che era necessario sapere: nome della ditta produttrice, composizione e posologia, cioè quante compresse o gocce potevi assumere al giorno senza finire al pronto soccorso. Talvolta erano indicati gli effetti collaterali, ma non più di tre o quattro, e le controindicazioni erano sostanzialmente la gravidanza e l'allattamento.

Fino agli anni sessanta, cioè finché non si impose la plastica, i farmaci erano confezionati in flaconi di vetro o in tubetti di alluminio con il tappo a vite. Niente blister, né imballi di cartone. Una confezione di aspirina di oggi, rispetto a una di cinquant'anni fa, regala all'ambiente il triplo dei rifiuti. Ma è cresciuto a dismisura anche il foglietto illustrativo, che tutti, compresi i medici, iniziarono a chiamare "bugiardino". L'etimologia del termine "bugiardino" non è del tutto chiara. L'Accademia della Cruscaipotizza che abbia avuto origine in Toscana, dove con il termine bugiardo si indicava la locandina dei quotidiani esposta fuori dalle edicole. Da qui, riducendo le dimensioni del foglio, il foglietto illustrativo dei medicinali diventò "bugiardino".

Ma a furia di aggiungere informazioni, il bugiardino è diventato un bugiardone, e non c'è bisogno di essere accademici per associare il termine al contenuto: quell'elenco di informazioni allarmanti potrebbe essere del tutto falso. A scanso di tormenti interiori, è meglio buttarlo subito nella raccolta carta.

.

Stefania Marello - ACC

Il bugiardino più famoso al mondo

L'INARRIVABILE NONNO ABEFFARDO

.

In seguito al cambiamento climatico, l’Università del Michigan ha riscontrato il rimpicciolimento degli uccelli causa caldo. Tranquille, ragazze: si parla dei pennuti.

£ £ £ £ £

Rivisti i criteri di prescrittibilità dei dispositivi per l’incontinenza della Regione Piemonte, per gli assistiti a carico del Servizio sanitario regionale, relativi a prodotti a maggiore e minore assorbenza. Prendi nota, che presto o tardi potrebbero servirti.

£ £ £ £ £

Il maiale ti prolunga la vita. A Boston, una equipe di chirurghi ha trapiantato un rene da un maiale geneticamente modificato in un uomo di 62 anni, affetto da una malattia renale terminale. Pur di vivere, uno si trapianterebbe qualsiasi cosa strana.

.

Nonno Abeffardo

LE GRANDI SFIDE LETTERARIE DELLA STAMPELLA

.

Gli italiani sarebbero costretti a rinunciare all’olio extravergine di oliva che costa ormai 9 €uro a bottiglia. Usano l’olio di semi. I coraggiosi ultimi astuti lo starebbero razionando, per non rinunciare. Sarebbe finito tristemente così, il miracolo italiano?

Il vecchio tarlo

* * * * *

Una lodevole iniziativa di Avigliana protegge gli anfibi: rospi, rane, salamandre e raganelle vengono tutelati da reti attraversando la carrozzabile per raggiungere la Palude dei Mareschi. Bisognerebbe trovare una simile adeguata protezione per certi mammiferi cittadini: nonne, nonni, e mamme con carrozzina sulle strisce pedonali.

Carlo Chievolti

* * * * *

Per evitare che le somme dovute all’Erario dai debitori vengano stralciate, cioè annullate, questo governo stralcione propone una dilazione in 120 rate. Forse non riesce a capire che chi ha “imparato” continuerà a non pagare, a nessuna condizione.

Il vecchio tarlo

* * * * *

La leggenda vorrebbe che Gabriel García Márquez, bloccato in un passaggio di “Cent’anni di solitudine”, riempì la coppa che il sacerdote solleva durante la messa non di vino bensì di cioccolata. Non potrei farlo neanche sotto una tortura spietata.

Carlo Chievolti

* * * * *

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia investirà un miliardo di €uro nella Intelligenza Artificiale. Circa duemila miliardi di lire dello zio Gino. Ho visto i pensionati festeggiare in piazza, stappando confezioni di vino in cartone.

Il vecchio tarlo

* * * * *

Multata di 150 €uro per un avanzo bruciato di toast e una carta oleata nel bidone della raccolta indifferenziata. Giusto: la legge deve essere rispettata! E ricordo, con tenerezza, quando millantarono che la procedura ci avrebbe fatto risparmiare soldi.

Carlo Chievolti

10 aprile

.

10 aprile

Giornata internazionale della spilla da balia.

.

Per fortuna qualcuno si è accorto che è indispensabile.

.

Suntant Kathiw

GLI ANIMALI ESTINTI

.

Se parliamo di animali estinti, pensiamo immediatamente ai dinosauri, al mitico Dodo, all’Araba Fenice, all’unicorno, ai draghi e, perché no, agli elettrodomestici a funzionamento animale dei Flinstones.

L’Accademia dei Cinque Cereali, dopo uno studio di una settimana, durato svariati anni, grazie alla comparazione del DNA di oltre mille specie animale, è giunta a una inquietante scoperta.

Il tutto risale ai tempi dell’Arca, quando Noè caricò due animali per tipo, scordando però ortaggi, legumi e frutta. Dimenticarsene fu un attimo, anche perché i vegani, che avrebbero potuto segnalare la mancanza, all’epoca non esistevano (*).

Noè, con la scusa di una quaresima extra, riuscì a convincere gli animali a digiunare per i quaranta giorni in cui diluviò ma, lui e famiglia, ci diedero dentro con grigliate tre volte al giorno (anche grazie al fatto che il colesterolo non era ancora stato inventato).

Fu così che si cibarono della corape (una specie di pecora nana che camminava in retromarcia) e del maniglio (simile a un chihuahua con un appiglio per facilitarne il trasporto).

Terminato il diluvio, a causa dei succulenti banchetti, molti animali si trovarono spaiati e, accoppiandosi fra di loro in maniera casuale, diedero vita a nuove specie. Fu così dalla corape e dal maniglio, nacque il coniglio.

Questo accadde per molti altri, ad esempio, dalla stamperla e dal lobecco, arrivò lo stambecco, oppure dall’ornitolettero e dal moltorinco (animale assai imbranato), nacque l’ornitorinco. E così via.

Pare evidente che il bilancio fu tragico, visto che, per ogni due specie estinte, ne nasceva soltanto una nuova.

Vi furono altre situazioni, diciamo “poco etiche” che diedero origine ad animali particolari dove la necessità di nutrizione della famiglia Noé c’entrò poco. Si tratta del gattopardo, del cane lupo, del leopardo.

Restano un mistero la nascita del pescecane,della zanzara tigre e della foca monaca.

.

(*) Il termine VEGANO fu coniato solo nel 1978, riferito agli abitanti del Pianeta Vega, nemici giurati della Terra, difesa da Actarus con il suo fido Goldrake.

.

Freddy Marchiori & Paul Rice – ACC (NOVEMBRE 2016)

LA RISTAMPELLATA: questo articolo è stato scritto tra il 2016 e il 2018 e viene qui riproposto a grande richiesta.

Un fossile dell’Arca impossibile da datare con il metodo del Carbonio 14

PIZZAIOLO NON RIESCE A LAVORARE A CAUSA DELLA TEMPERATURA PERCEPITA DALLA PIZZA

In passato la temperatura era un dato oggettivo ed era determinata dalla lettura sulla scala di un termometro opportunamente calibrato, espressa generalmente in gradi Celsius.

Era un'epoca in cui non esistevano climatizzatori, se faceva troppo caldo, si attendeva la stagione più mite, se la temperatura era troppo bassa, si provvedeva accendendo la stufa a legna o il caminetto, oppure ci si copriva con abiti pesanti.

Col passare del tempo si è resa necessaria l'introduzione della temperatura media.

Grazie a opportuni calcoli, era possibile confrontare le temperature rilevate rispetto a quelle mediamente lette negli anni precedenti in una data stagione, o in un determinato mese, e dedurre se ci si trovasse di fronte a un aumento o a una diminuzione della temperatura rispetto alla media stagionale.

Se questi dati non fossero sufficienti ad allarmare, recentemente è stato introdotto il temibile concetto di temperatura percepita, che dipende da una serie di fattori, tra cui la temperatura realmente misurata e l'umidità dell'aria.

Percepita, di per sé, dovrebbe essere un valore soggettivo, visto che ognuno ha le proprie sensibilità, e una determinata realtà climatica può indurre a sensazioni differenti a seconda di chi la percepisce.

Può capitare pertanto che a 38 °C con umidità intorno al 20%, la temperatura percepita sia pressoché la stessa misurata e che generi nella maggior parte della popolazione una sensazione di benessere. La medesima temperatura accompagnata da un'umidità relativa dell'80%, allarmerebbe esperti di salute e meteorologi, perché porterebbe a una percezione stimata in 62°C, una situazione quasi insostenibile.

Probabilmente è questa la situazione meteo-culinaria si sta verificando nel forno a legna della pizzeria La Sdrucciola di Biella dove, per una strana combinazione, il pizzaiolo Poli Carpo, da sette giorni sta cercando inutilmente di cuocere quattro pizze tre stagioni (dopo le mezze stagioni, stanno scomparendo anche quelle intere).

Gli studiosi hanno classificato questo fenomeno come l'effetto "pentola a pressione senza pentola e senza pressione", caso limite in cui temperatura, umidità e depressione, non consentono la cottura.

Il titolare della pizzeria sta pensando di acquistare un forno a microonde poiché, dopo una settimana di attesa, i clienti affamati del tavolo 8 iniziano a spazientirsi e a mostrare i primi segni di insofferenza.

.

Paul Rice – ACC

Il comandante dei vigili del fuoco, intervenuto dopo la segnalazione, sta per emettere un mandato di cottura.

IL PROFESSOR MIGLIO E I SUOI

.

Il Vaffa della settimana va a

L’algoritmo IA di YouTube.

Con la seguente motivazione:

Ha bloccato Agadmator, canale dedicato agli scacchi, per contenuti razzisti.

Per frasi tipo “il bianco attacca il nero”?

@ @ @ @ @

L’esortazione a recarsi a defecare sulla urtica dioica va a

Kinski Nastassja, attrice, di anni 63.

Con la seguente motivazione:

Pretende scuse pubbliche per le scene di nudo che le hanno fatto girare a 15 anni.

@ @ @ @ @

Il Cetriolo Plumbeo Honoris Causa va a

I dirigenti della scuola comunale per l’infanzia Ada negri, di Roma.

Con la seguente motivazione:

Hanno cancellato la “Festa del papà” per non offendere le “famiglie” omosessuali.

@ @ @ @ @

Il premio pane e volpe va a

Il comune di Pianezza, in provincia di Torino.

Con la seguente motivazione:

Ha emesso un calendario con il 31 aprile e il 31 novembre,

trasformando così l’anno bisestile in un anno di 368 giorni.

@ @ @ @ @

Il premio “ma ci faccia il piacere” va a

Anonima 61enne di Gorgonzola, Milano.

Con la seguente motivazione:

Ha denunciato il furto dell’automobile. Ma l’aveva parcheggiata nel box del vicino.

UNA MELA AL GIORNO, OPPURE L'AGLIO PER SEMPRE?

Il progetto degli iPhone pieghevoli non decolla, così il mitico GioZ, il nostro psichiatra dei computer di riferimento, suggerisce ad Apple alcune improbabili soluzioni:

Gli iPad arrotolabili come una pergamena, purché il capoprogetto sia egiziano.

Il progetto spagnolo per piegarli a ventaglio.

In Giammaika c’è uno studio per arrotolarli a cartoccio.

Dal Giappone, l’iPad Origami che diventa un cigno.

Ultimo progetto improbabile: la versione di iPad sgonfiabile.

Qualora il colosso di Cupertino non trovasse in tempi brevi una soluzione a questo annoso problema, GioZ, noto esperto di cucina aromatica piemontese, suggerirebbe di passare dalla mela all'aglio, acquistando un telefono Garlic (aglio per i non anglofoni).

Il modello di punta della start up con sede a Brevigliasco, è l'ajPhone quinze (aj significa aglio, "quinze" invece è quindici, per i non piemontofoni).

Questo telefono, oltre a disporre della tecnologia avanzata, infatti è realizzato con pezzi "avanzati" da altri assemblaggi elettronici, esce dalla fabbrica già predisposto con app-etito, applicazione in grado di coprire ogni esigenza culinaria che contempli l'utilizzo di aglio: dalla cicoria di prato alla bagna caoda.

.

Paul Rice da un'idea del grande iGioZ – ACC

L'ultimo modello: ajPhone Quinze

LA SFIDA LETTERARIA SOLITARIA

.

Giorgia Meloni fa pressioni su STM, affinché investa in Italia. Siccome seguo in Borsa solo questo titolo, ho effettuato scaramantici gesti apotropaici sotto la tavola.

* * * * *

Il ministro dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha detto: “Pensiamo ad una piattaforma per l’erogazione di benefici sociali, il nome provvisorio è IDPay, in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l’ammontare di bonus di voucher grazie alla piattaforma”. Non maneggio il burocratese, ho dovuto riflettere: la solita retorica battaglia per privarci del contante e farci usare il cashless.

* * * * *

Venerdì l’Europa ha stanziato altri 500 milioni di €uro per produrre munizioni. Sì, zio Gino, altri mille miliardi di lire che aiuteranno Zelenschi a perdere la guerra.

* * * * *

Dopo i cinesi, questo governo sta brigando con Tesla per costruire auto in Italia. Troppo complicato, convincere quella ditta nata italiana diventata francese poi boh.

* * * * *

Il mio fornitore di gas metano è stato multato di 79 milioni di €uro dal Garante Privacy per “Dati dei clienti non tutelati, sfruttati per telemarketing aggressivo”. Comprensibile, perché le due ultime bollette siano molto più care dello scorso anno.

* * * * *

Il ministro delle Imprese, Urso Adolfo, dice che in Italia serve una seconda casa automobilistica. Purtroppo, in questo momento non mi sovviene quale sia la prima.

.

Il vecchio tarlo

Gli scritti che contengono riferimenti a persone realmente esistenti hanno il solo scopo (si spera) di far sorridere e sono frutto del vaneggiare degli autori. Se tuttavia qualcuno non gradisse un articolo o una sua parte può chiederne la rimozione all’indirizzo di cui sopra, motivando l’istanza.

Non siamo responsabili dei siti collegati tramite link, né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](https://www.lastampella.it/media/logo/valid-rss-rogers.png)